福州船政局在1874年(光绪元年)以前,一直是雇佣法国技师主持造船,七年中共造成大小十五艘轮船。后来,陆续辞退了大部分外国技师和工头,由船政学堂毕业以及留学欧洲的技术人员主持技术设计和制造,截止到1895年(光绪二十一年),共计成船十九艘,其中1877年造成第一艘铁肋兵船“威远”号,配备七百五十匹马力的轮机,据说制造水平相当于外国新式兵轮。1882年造成的第一艘铁肋巡海快船(即巡洋舰),其速率每小时约驶行一百里,全船装备情况,“机件之繁重,马力之猛烈,皆闽厂创设以来目所未睹”。1887年又造成铁甲船“平远”号,“船式精良,轮机灵巧,钢甲坚密,炮位整齐”。这些船式,都是欧洲创制未久的,成船过程中一切设计、绘图、制造等都由自己培养的船政学生承担主持。后来,由于经费缺乏,经营不力,技术人员虽曾屡次呈请造新式船,但不被批准,所成船则大多是循照旧制,技术上再未有什么新突破。工程松弛,成船日稀,人多闲旷,也导致了技术人员技术素质的停滞落后,以至后来又不得不再请洋技师来主持。尽管如此,他们主持造成一批船舰,陆续补充沿海布防,使得福州船政局仍不失为洋务运动中办得较有成绩的大型制造企业,为我国近代造船业奠定了基础。

留美幼童詹天佑1881年(光绪七年)于耶鲁大学土木工程系毕业回国后,有七、八年的时间一直用非所学。后来由留美同学的介绍,才得以入伍廷芳主持的“中国铁路公司”任工程师。1890年(光绪十六年)后,詹天佑督修从古冶到滦州的铁路,升任分段、总段工程师,铁路修至滦河,因为水流湍急,雇请的日本、德国工程师先后打桩失败,詹天佑便毅然承担此任。他经过仔细勘测,改变桥址,参照中国传统打法,配以机器打桩,终于顺利奠定桥基,完成了滦河大桥工程。此举使外国工程师深为震惊,不得不承认和佩服詹天佑的技术才能。1894年(光绪二十年),年仅三十四岁的詹天佑被英国工程研究会选为委员,他优秀的技术才能获得了国际科技界的承认,成为我国第一个获国际承认的技术专家。

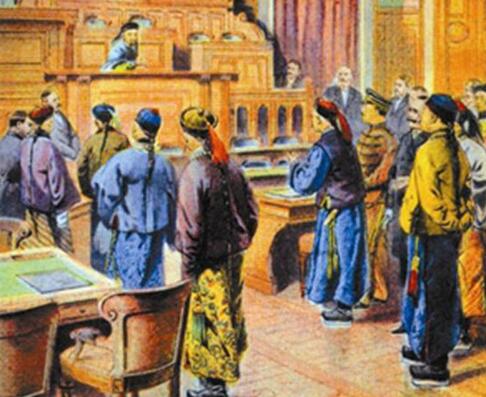

提高军事技术水平,增强军事实力,是洋务官僚发起洋务运动的直接目的。在军事近代化的过程中,洋务军事技术人员起了重要作用。

陆军和改革,主要是以洋枪洋炮代替旧式装备,并以新式战阵战法进行训练,这些都需要相应的技术知识。最初各省一般都是聘请洋教官进行教练。八十年代后,陆军学校相继设立,培养了一批教官,逐渐成为新式陆军中的技术骨干力量。但是,由于陆军各支沿袭旧属,积重难返,因而新技术力量比较薄弱,发展缓慢。

与陆军相比,海军新技术力量的成长则是比较快的。近代海军以机器轮船、新式军舰为基本装备,技术水平比较高,需要配备相应水平的驾驶、操作等技术人员。从六、七十年代开始制造和购买了一批新式兵船后,船政学堂培养的驾驶学生也陆续被分派任用。1874年(光绪元年)以后,清政府加紧了建设海军的活动,兵船数量日益增多,主要驾驶技术人员也是船政学生以及后来设立的其他海军学堂的学生。

北洋海军是规模最大的一支海军,在1888年(光绪十四年)成军时,共拥有各类船舰二十五艘,武职官弁三百一十五员额,已经是一支基本配套、阵式整齐的近代海军。北洋海军虽然也聘有外国技术顾问,但大小官弁已基本上由国内人材配备齐全。各主要船舰的管带、管轮、副管驾、大副等主要技术人员,基本上都是船政学堂的早期毕业生,有的还是留欧专学驾驶而学成归国的。各海军学堂的毕业生形成了北洋海军的基本技术队伍,标志着北洋海军的技术水平已达到较高程度。正由于北洋海军的装备的技术人员配备比较先进、规整,李鸿章才把它作为自己搞洋务最有成效的“杰作”,以奇货自居,大加吹嘘,倍加爱护,当作自己邀名搅权的一笔重要资本。

洋务工商事业是中国最早的一批近代企业,引进了西方资本主义经济因素,科学技术是这种经济因素的重要组成部分。洋务事业中的科技人员,担负着一定的技术工作,并取得了一些成绩,逐渐成长为洋务企业的基本技术力量,他们是近代科技文化的代表,对洋务事业的发展起到了促进作用。但是,由于洋务官僚的束缚,洋务4业经营的腐败,发展缓慢,使他们难以充分发挥专长,提高技术,大大地限制了他们的作用。

洋务知识分子在洋务事业中从事新式科技、文化活动,他们代表了新的经济和文化因素发展的要求,促进了洋务新事业的兴起和发展,促进了新经济、文化因素的成长。他们的这种价值在对洋务事业创办和发展的作用中可以明显地反映出来。可见,在洋务运动中出现的、作为标志时代进步的近代新事业的产生和发展,并不只是少数洋务官僚的独占之功,其中还有这些第一批新型知识分子的许多功绩,这些是历史所不会忘记的。