只是,当时叶利钦自己也未必意识到莫斯科工作不见起色的因素何在。在写给戈尔巴乔夫的信中,他将莫斯科工作不力的原因指向了更高级的领导:我开始在一些高级领导人的行动和语言中发现一些从前尚未发现的东西。从前,他们关心和支持我们莫斯科的事情以及我的工作,可现在这已被一种冷漠所取代,特别是个别政治局成员更是如此。……我请求解除我苏共莫斯科市委第一书记、苏共中央政治局候补委员的职务。

接到这封信后,戈尔巴乔夫及时安慰了叶利钦。但随后事件再起波澜。在讨论庆祝十月革命70周年的政治局会议上,叶利钦毫不留情地向戈尔巴乔夫的报告提出了20多条意见。“戈尔巴乔夫坐不住了,打断了会议,气冲冲地疾步走出了会场。这时,政治局全体成员和中央的书记们一个个都呆坐在那儿,不知如何是好。就这样,大家僵持了大约30分钟。后来,戈尔巴乔夫又回到会场,开始发表看法,不过,不是针对我提的建议的实质,而是针对我本人,并且采取的方式全然是批判的,近乎歇斯底里。”

苏联解体后,这一历史事件的各个当事人都出版了自己的回忆录,曾经讳莫如深的苏共政治局会议,特别是其冲突,终有接近事实的披露。

稍后苏共中央又召开了一次中央全会,在这次会议上,叶利钦再次要求发言,这次发言,公正地说,叶利钦意识到了已经开始改革的苏联的症结,“以传统方式改造传统苏联难以成功”。他说:“代表大会谈到了2~3年内完成改革,两年已经过去了,或者正在过去,现在又重新说,还需要2~3年,这使人民不知所措,使党不知所措。我们曾不断提出少发文件,可下发的文件一直很多。这些文件在地方引起人们应付的态度,或者说不信任的态度。然而决议还是一个接一个地被制订出来了……”

叶利钦所述种种,确实是当年苏联变革艰难的原因之一。只是,很遗憾,叶利钦的表达方式,不是那种容易被接受,尤其是苏联最高领导层所能接受的方式。而且,在发言的最后,叶利钦公开、近乎挑战式地提出:解除他莫斯科第一书记与政治局候补委员职务。

这次会议上,26位苏共中央委员上台批判叶利钦,叶利钦出局,不可逆转。

更令人遗憾的是,政见上的冲突,戈尔巴乔夫与叶利钦之间,又演化为情感上的对抗关系。两次会议后,戈尔巴乔夫在其回忆录里记录:“(1987年)11月9日,我得到报告,说莫斯科市委发生一起重大事故:在休息室里发现叶利钦满身是血。此刻正在抢救。很快事情明朗了。叶利钦用办公室的剪刀假装自杀,他的这种做法不可能有别的解释。”而在叶利钦的自传里,他强调两天后,戈尔巴乔夫即命令仍在住院的他去参加莫斯科市委全会。“对这个做法,我永远也不会明白。一定要把一个病人从医院里揪出来,以便解除他的职务。即使戈尔巴乔夫对我态度不好,但他那样做——那样不人道,不讲道德……也确实让我没料到。”

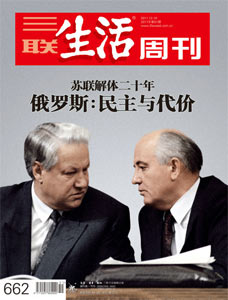

两个注定要改变历史的政治家,在情感上不再可能融洽。就任苏共中央总书记两年后,戈尔巴乔夫的“反对者”出现,虽然当时看上去微不足道。因为这对政治对手的极端冲突,苏联的制度变迁,若以民主制度建立为观察轴,有了罕见的戏剧性的传奇。只是,惯常,我们过于注意的是人事冲突,而忽略他们对制度变迁,特别是新制度建立过程中的强大推动力。

叶利钦被解除了莫斯科第一书记、政治局候补委员职务,但戈尔巴乔夫没有像他的前任那样对待政治对手——“斯大林是杀害,赫鲁晓夫是让他们退休,勃列日涅夫则将他们派往遥远的国家当大使。”叶利钦被戈尔巴乔夫任命为苏联国家建委第一副主席(正部级待遇)。但戈尔巴乔夫在通告这一任命后,告诉叶利钦:“我不会再让你搞政治。”果真?

苏联改革,经济问题的政治解决方案戈尔巴乔夫为何要选择改革?苏联又如何解体?——戈氏政治生命的起点与终点,相信将是一直讨论的议题。这两个疑问,曾经流行的解释是美国总统里根“挤压战略”的结果,尤其是“星球大战”计划拖垮了苏联,里根之后的继任总统布什即如此宣称。但是,这个答案让人着迷,却不真实。

里根确实采取了“挤压战略”,其一对苏联进行制裁,禁止西方向苏联出口技术;其二以“星球大战”计划为主,掀起新一轮军备竞赛。美国研究者对此战略基本的共识是:美国在对苏联进行经济“挤压”时,日本和西欧一些国家仍然向苏联提供技术,澳大利亚、阿根廷和加拿大向苏联提供粮食,“美国战略没有直接导致苏联的改革”。同时,美国在武装“星球大战”之际,苏联的选项却是主动削减武器,完全不对称,何言“竞赛”。真正的“国际因素”,研究者考古斯认为:“1980年后损害苏联的不是美国施加的经济压力,而实际上是油价的下跌、货币贬值以及西方国家的银行家做出不再贷款给莫斯科的欠有债务的东欧盟友的这一决定。”苏联解体20年后,更从容地观察曾经的苏联,这几种因素,作用更彰,值得细说。